리눅스 명령어 추가, WEB & DNS 서버 (10/08, 10/15)

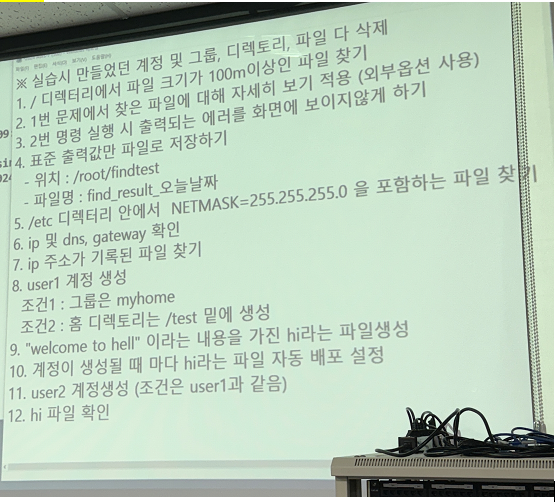

<실습>

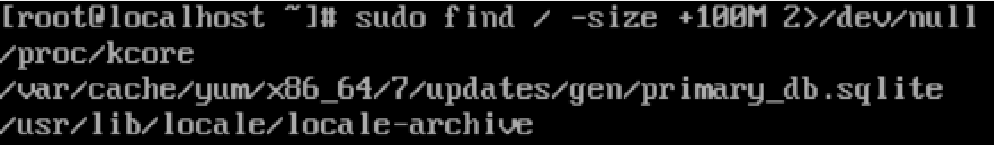

1. find 명령어

2. find -exec ls 명령어

3. 리다이렉션 2번을 통해 dev/null이라는 쓰레기통으로 보내짐 (1번 + 리다이렉션)

4. 표준 에러는 /dev/null에 저장되고 표준 출력은 findtest/1008에 저장됨(표준 출력 1은 생략 가능) -> / 디렉토리에서 100Mb이상 파일을 찾은 후 cat 명령어를 사용하여 findtest/1008에 복사 (디렉토리 생성, 1번 + 리다이렉션)

5. grep 명령어

6.

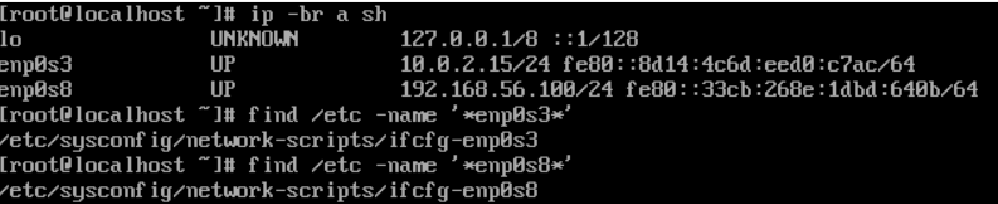

※ IP 주소 확인

※ DNS 확인

※ 게이트웨이 확인

7.

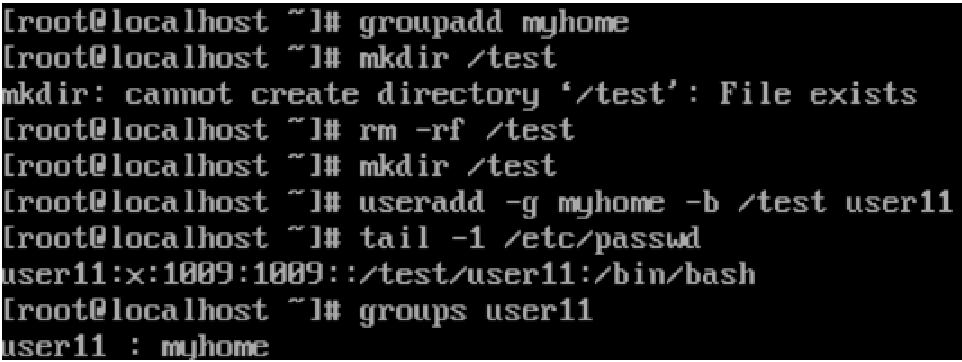

8.

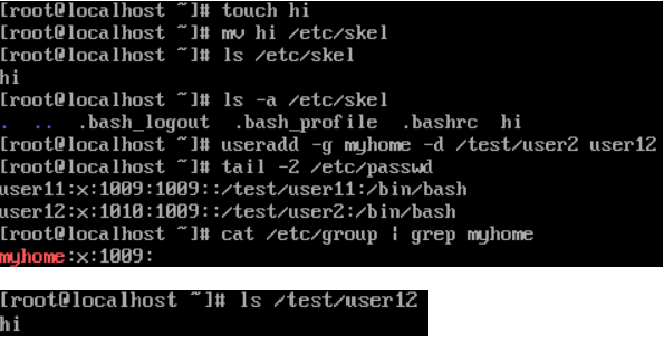

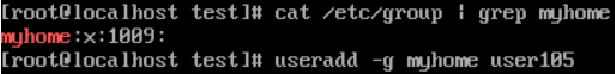

g - 주 그룹

b - 홈 디렉토리

9, 10, 11, 12

◇ 사용자 정보 변경

# usermod [옵션] [계정]

-g : 기본 그룹 변경

-G : 보조 그룹 변경

-aG : 보조 그룹 추가

-c : 설명 변경

-u : UID 변경

-d : 홈디렉토리 변경

-m 옵션을 함께 사용하면 다 이동

◇ 그룹 정보 변경

# groupmod [옵션] [그룹명]

-g : GID 변경

-n : 그룹명 변경

◇ 사용자 패스워드 관리

# passwd [옵션] [계정]

| => root만 가능, 일반 계정은 자신의 비밀번호만 변경할 수 있음

-S : 정보 출력

-l : 비번 잠금

-u : 잠금 해제

-d : 비번 삭제

-e : 다음 로그인 시 비번 설정하도록 함.

◇ 그룹 비밀번호 설정

# gpasswd [옵션] [그룹명]

-A : 그룹 관리자 지정 (root가 지정)

-a : 그룹에 사용자 추가

-d : 그룹에서 사용자 제거

-M : 그룹에 사용자 추가 (root)

■ 파일 권한 설정 (허가권과 소유권)

◇ 파일 접근 권한

- 리눅스는 하나의 시스템에 다수의 사용자들이 동시에 접속해서 사용하는 운영체제

- 여러 사용자들이 동일한 저장 공간을 사용하는 구조

- 각각의 사용자들이 생성한 파일이나 디렉토리가 다른 사용자들에게 노출

- 소유권과 허가권이라는 두 권한을 가지고 접근 제어를 함

- 소유권 : 어떤 파일이나 디렉토리를 소유하는 권리 (소유자, 소유 그룹, 그 외 사용자로 나 뉨(u, g, o))

- 허가권 : 어떤 것을 할 수 있는지를 설정. 소유권에 따라 권한이 나뉨

◇ 소유권

- 어떤 파일이나 디렉토리를 소유하는 권리

- 소유자(u), 소유그룹(g), 그 외 사용자(o)로 나뉨 (모두 a)

◇ 소유권 변경

- 파일이나 디렉토리의 소유권을 변경

- 'root'만 변경 가능함

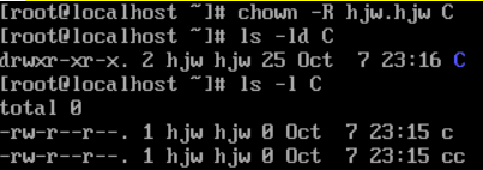

- R 옵션 사용 가능 : 디렉토리 지정 시 안의 파일 및 디렉토리도 같이 변경

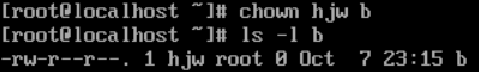

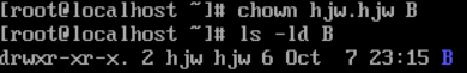

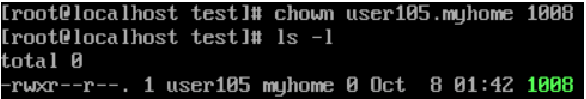

▷ 소유자 변경

# chown [소유자] [파일/디렉토리]

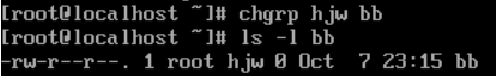

▷ 소유 그룹 변경

# chgrp [소유 그룹] [파일/디렉토리]

▷ 소유자 및 소유 그룹 변경

# chown [소유자][소유 그룹] [파일/디렉토리] => 디렉토리 자체를 보려면 -ld로 사용(디렉토리 안의 내용을 보려면 ls -ld가 아닌 ls -l 사용)

◇ 허가권(permission)

- 해당 파일이나 디렉토리에 읽고, 쓰고, 실행할 수 있는 권한

- 소유자, 소유 그룹, 그 외 사용자로 분류해서 적용

- 사용자의 파일을 보호하는 가장 기본적인 기능

▷ 읽기 (r)

- 파일 : 파일의 내용을 읽거나 복사가 가능

- 디렉토리 : ls 명령으로 디렉토리의 내용 확인 가능

(ls 명령의 옵션은 실행권한이 있어야 가능)

▷ 쓰기 (w)

- 파일 : 파일을 수정, 이동, 삭제 가능 (단, 디렉토리에 쓰기 권한 O)

- 디렉토리 : 파일을 생성하거나 삭제할 수 있다.

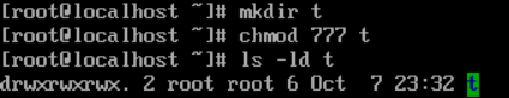

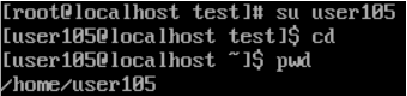

▷ 실행 (x)

- 파일 : 파일을 실행할 수 있다.

- 디렉토리 : cd 명령 사용 가능. 파일을 디렉토리로 이동하거나 복사할 수 있다.

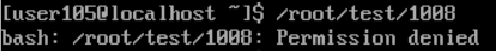

※ t라는 디렉토리를 만들어 모든 사용자한테 rwx권한을 줌.

※ t의 권한을 얻었다고 해서 root에는 접근할 수 없다. (root는 root와 자신이 속한 그룹만 실행이 가능하기 때문이다.)

◇ 허가권 변경

- 파일이나 디렉토리의 허가권 변경 가능

- 허가권 변경 시 기호나 숫자를 이용하여 변경

- 디렉토리의 경우 R 옵션을 사용하여 안의 파일 및 디렉토리 허가권을 같이 바꿀 수 있다.

# chmod [권한] [파일/디렉토리]

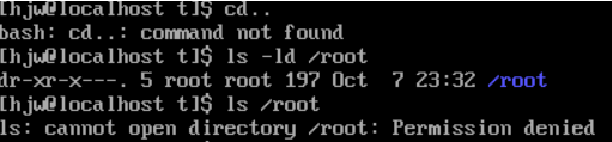

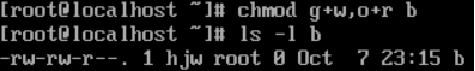

▷ 기호를 사용하여 권한 변경

1. 사용자 표시

u : 소유자, g : 소유 그룹, o : 그 외 사용자. a : 모두

2. 연산자 기호

+ : 권한 부여, - : 권한 제거, = : 권한 설정

3. 권한 문자

r : 읽기, w : 쓰기, x : 실행

※ 권한 여러개를 같이 설정할 때

rw- rw- r-- -> 권한이 있으면 1, 없으면 0

110 110 100

6 6 4

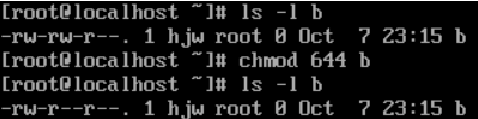

▷ 숫자를 이용하여 권한 변경

- 권한을 한 분류씩 8진수로 표기

-> 권한을 2진수로 변경한 후 8진수로 변환

-> 각 8진수 한자리가 각 소유권의 허가권이 됨

=> 읽기r (4), 쓰기w (2), 실행x (1)

- 숫자로 변경할 경우 권한 추가, 제거가 아닌 '='의 의미로 변경됨

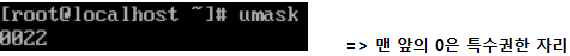

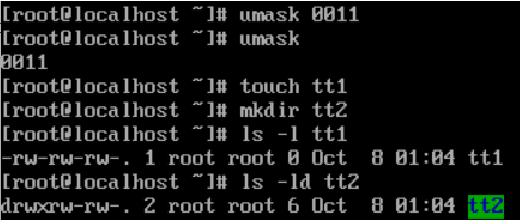

◇ 기본 접근 권한 확인 및 변경

- 파일이나 디렉토리가 생성될 때 적용되는 기본 권한

- umask 명령어로 확인 가능

- umask XXXX로 변경 가능

- /etc/profile(글로벌) 또는 /etc/bashrc(사용자별)에서 영구적 설정 가능

-> 사용자별이 우선 적용

※ umask 값 변경

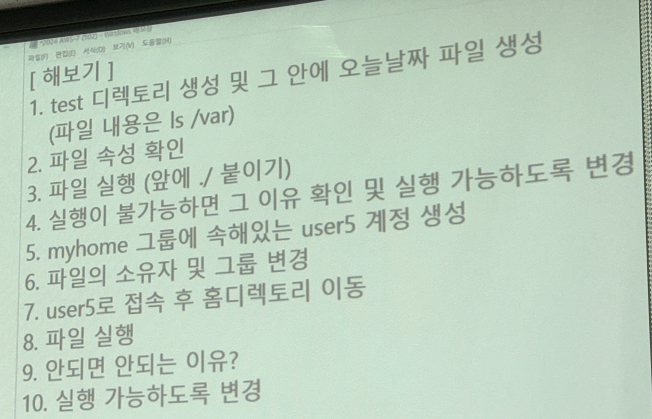

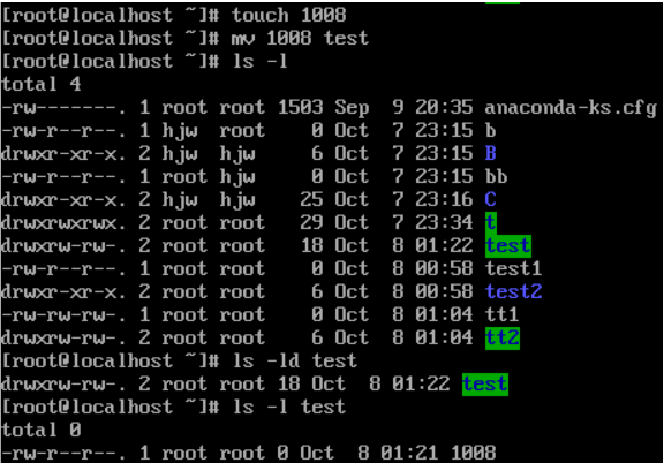

<실습>

1. mkdir test 2. ls -l

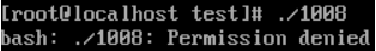

3.

4.

5.

6.

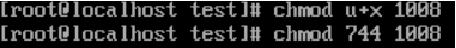

7.

8.

■ 패키지 설치

◇ RPM

- 레드햇에서 만든 패키지 설치 도구

- 현재 디렉토리에 rpm 설치파일이 있어야 설치 가능 (ls)

- 의존성 문제가 있음

▷ 사용법

1. 설치

# rpm [옵션] [패키지파일]

U : 패키지 설치 / 업데이트

i : 패키지 설치

v : 설치 과정 확인

h : 설치 진행을 표시 (####)

2. 제거

# rpm -e [패키지]

3. 질의

# rpm -qa [패키지이름] : 설치한 패키지 확인

# rpm -qi [패키지이름] : 패키지 상세 정보 확인

◇ YUM

- 인터넷을 통해 필요한 패키지를 저장소(Repository)에서

자동으로 '모두' 다운로드'해서 설치

/etc/yum.repos.d/ 리포지터리 주소 저장

- 의존성 문제 해결

1. 설치

# yum install [패키지] -y (-y 옵션은 무엇을 물어보면 다 yes로 할거라는 명령)

2. 삭제

# yum remove [패키지] -y //의존성 관련 패키지도 삭제

# yum erase [패키지] -y //의존성 삭제 안함

3. 패키지 검색

# yum search [패키지 또는 명령어]

4. 정보 확인

# yum info [패키지]

■ WEB-Server

- 서버 중 가장 많이 활용되는 분야

- 오랫동안 안정적으로 많이 사용했던 패키지가 Apache

- lamp (Linux + Apache + PHP + MySQL(MariaDB))

○ 구축하기

1. 서비스에 필요한 패키지 찾기

- ahpache, php, mariadb, php-mysqlnd

2. 패키지 버전 확인

-# yum info

3. 패키지 설치

-# yum install -y httpd php mariadb-server php-mydsqlnd

4. 설정 및 확인 (시작을 해야 가능한 경우도 존재함)

-# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf (아파치 기본 설정)

5. 서비스 시작 # systemctl restart

# systemctl enable service - 서비스를 자동으로 계속 시작

# systemctl disable service - 서비스 계속 시작을 취소하는 명령

# systemctl restart httpd

# systemctl restart mariadb

6. 서비스 확인 # systemctl status

# systemctl status httpd

# systemctl status mariadb

※ 해당 서버에서 계속 서비스를 동작시킬 경우 # systemctl enable

# systemctl enable httpd

# systemctl enable mariadb

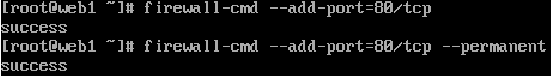

7. 방화벽 설정

# firewall-cmd --add-port=80/tcp

# firewall-cmd --add-port=80/tcp --permanent

-> 명령어 순서를 지켜야함 (일시적인 것을 먼저하고, 영구적인 것을 나중에)

# firewall-cmd --add-port=3306/tcp

# firewall-cmd --add-port=3306/tcp --permanent

8. 방화벽 설정 확인 # firewall-cmd --list-all

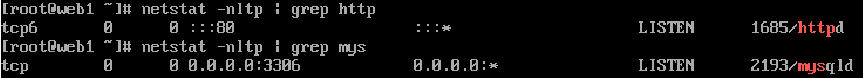

9. 포트 상태 확인 # netstat -nltp | grep

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ DNS-Server

- Domain Name System Server

- Domain 이름을 IP로 변환해주는 서버

- 컴퓨터 이름 + IP를 hosts 파일에 기록

◇ 도메인 구조

1. Root Level Domain ( . )

- 도메인 구조에서 최상위를 차지하는 도메인

- 일반적으로 브라우저에 입력하는 경우는 생략

- 도메인 설정 시 반드시 표기

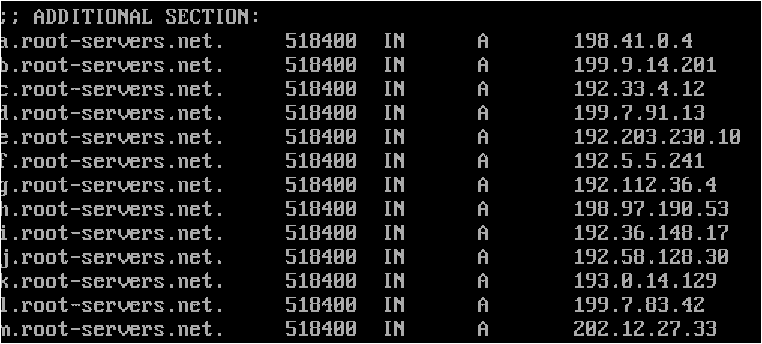

- 전 세계에 Root DNS 서버는 13개가 존재함

2. Top Level Domain

- ccTLD : .kr, .fr, .sp 등등 국가코드최상위 도메인

- gTLD : .com, .net, .org 등의 일반최상위 도메인

- ICANN에 의해 관리

3. Second Level Domain

- 회사나 조직, 기관 등의 목적에 부합되는 단어 및 숫자를 이용해 생성

4. Third Level Domain

- 각 목적에 따라 필요한 경우 생성된 도메인

- 서브 도메인이라고도 함.

ex) http://www.dk.com.

방법 1

- 제일 뒤에 .이 루트레벨 도메인

- .com이 탑레벨 도메인 (gTLD)

- dk가 세컨드레벨 도메인 (회사나 기관 등을 나타내는 단어)

- www가 서드레벨 도메인 (dk에서 필요에 의해 만든 도메인)

방법 2

- dk.com을 도메인 부분, www를 호스트 부분

방법 3

- dk.com을 메인 도메인, www를 서브 도메인

※ FQDN (Full Qualified Domain Name)

- 호스트의 이름과 도메인의 이름을 포함한 전체 도메인 이름

- 호스트와 도메인을 함께 명시하여 전체 경로를 모두 표기하는 것

● DNS 서버의 종류 (DNS port는 TCP 53번 , UDP 53번을 사용(대부분 UDP를 사용, 특별한 경우 TCP 53번을 사용))

▷ 캐시 네임 서버

- 사용자들의 질의를 받아 DNS 정보를 조회하여 응답해주는 네임서버

▷ 권한 네임 서버

- 도메인 존(zone) 데이터를 갖고 있어, 응답하는 네임 서버

- 도메인을 등록할 때 이 서버의 IP를 등록하고 자체 도메인에 대한 정보를 관리.

● DNS 서버 구축

▷ 캐시 DNS 서버 구축

1. 서비스에 필요한 패키지 찾기

- bind, bind-utils

2. 패키지 버전 확인

3. 패키지 설치

# yum install -y bind bind-utils

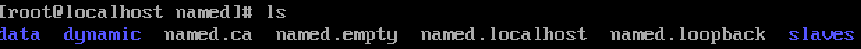

4. 설정 및 확인 (시작을 해야 가능한 경우도 존재함)

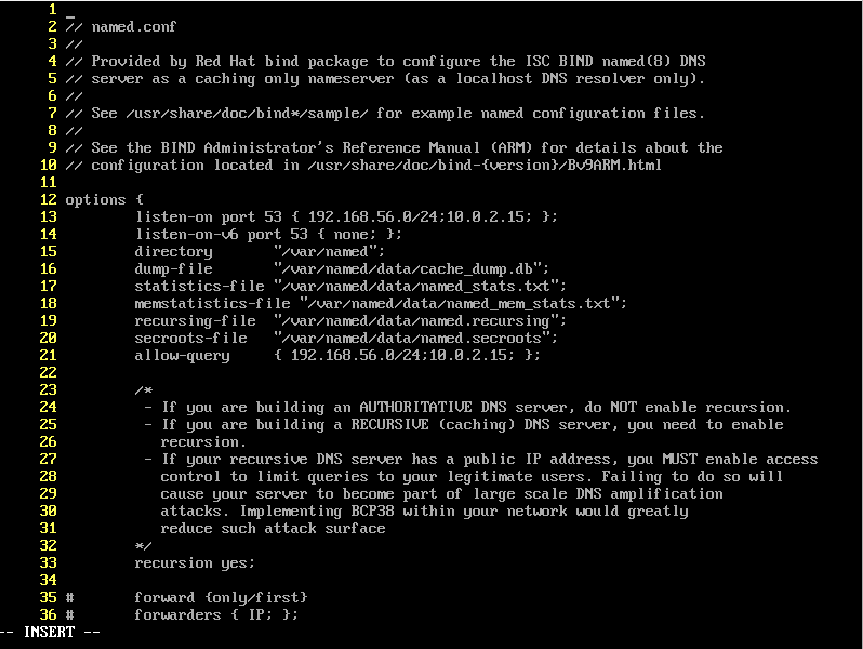

# vim /etc/named.conf

※ listen port로 누가 나한테 listen할건지 설정 (any라고 써주면 누구나 listen할 수있다.)

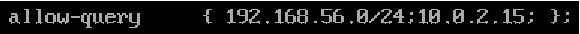

※ allow-query로 누가 질의를 허용할건지 설정 (any라고 써주면 누구나 질의를 허용할 수 있다.)

※ 나한테 들어온 질의를 다른 IP에게 다시 질문함.

※ named.ca 안에 있는 이 ip들에게 전부다 질의함. (A는 IPv4를 말함.)

※ DNS 서비스 하는 법

※ 도메인 192.168.56.10에게 http://www.busan.go.kr이라는 주소를 물어서 가지고오는 루트를 다 보여달라는 뜻

5. 서비스 시작 # systemctl restart

6. 서비스 확인 # systemctl status

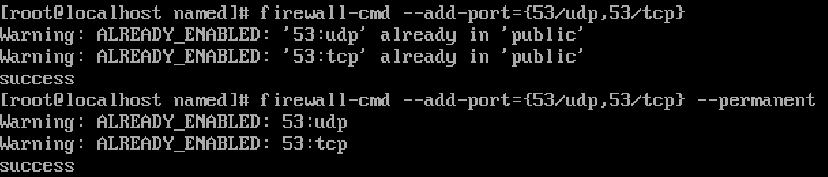

7. 방화벽 설정

8. 방화벽 설정 확인 # firewall-cmd --list-all

9. 포트 상태 확인 # netstat -nltp | grep